お知らせが直前となってしまいました。本日こちらのコースにご協力させていただきます。

日時:2017年11月28日(火) 18:00~19:30

場所:東京大学医学部 総合中央館 3階 333会議室

http://www.ircme.m.u-tokyo.ac.jp/archives/5865

お知らせが直前となってしまいました。本日こちらのコースにご協力させていただきます。

日時:2017年11月28日(火) 18:00~19:30

場所:東京大学医学部 総合中央館 3階 333会議室

http://www.ircme.m.u-tokyo.ac.jp/archives/5865

お申込を締め切らせていただきました。

多数のご応募に改めまして感謝申し上げます。

東京大学大学総合教育研究センターと日本教育研究イノベーションセンターでは、標題のイベントを以下のとおり開催いたします。申込開始はプログラムの詳細が確定する12月下旬以降を予定しておりますが、ご関心をお持ちくださった方は、日程をご確認いただければ幸いです。

オンライン講座「インタラクティブ・ティーチング」の動画や書籍『インタラクティブ・ティーチング』(河合出版、2017年)を利用した対面型(反転授業型)のフォーラムです。これまでに2回開催してきましたBigリアルセッションの後継事業として、規模を拡大して実施いたします。

第1回となる今回は、「あらためて、シラバス」と題しまして、シラバスをテーマとしました。シラバスは、普及はほぼ100%となってはいるものの、学生にとっては多くの場合授業選択の資料にとどまり、また、教員にとってもただ何となく項目を埋めるだけのものになりがちです。しかしながら、工夫次第で学習者の学びを促すことができ、教員にとってもコースデザインのツールとなります。そういった工夫について、グループワークを交えながら学び合う場としたいと考えております。多くの皆様のご参加を心よりお待ちしております。

(以下、案内)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「インタラクティブ・ティーチング」フォーラム

第1回「あらためて、シラバス」

____________________________

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1. 日時

2018年3月4日(日)10時~18時

2. 場所

東京大学 駒場キャンパス 講堂・10号館

http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/map02_02_j.html(アクセスマップ)

3. 対象

大学教職員、高等学校教職員、中学校教職員、一般の方など [定員300名先着順]

4. 参加費

3,000円(情報交換会に参加の方からは、別途3000円を頂戴します)

5.講師

栗田佳代子(東京大学)、佐藤浩章(大阪大学)、中村長史(東京大学)、吉田塁(東京大学)ほか

主催:日本教育研究イノベーションセンター、東京大学大学総合教育研究センター

協力:河合塾、KEIアドバンス

参考情報

動画「インタラクティブ・ティーチング」

JREC-IN webサイト

東大FD webサイト

書籍『インタラクティブ・ティーチング』(河合出版、2017年)

https://www.kawai-publishing.jp/book/?isbn=978-4-7772-1794-6(河合出版webサイト)

Bigリアルセッション開催報告

https://dev2.utokyofd.com/information/post-1998/(第1回:2017年2月4日)

https://dev2.utokyofd.com/information/post-2294/ (第2回:2017年8月20日)

以 上

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘

本件に関する問合せ先

interactivet<at>tree.ep.u-tokyo.ac.jp(担当:中村長史)までお問い合わせください。

<at>を@に替えて、件名を「IT20180304」として、ご送信いただければ幸いです

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘

東京大学駒場のグローバルFD部門主催で、下記ワークショップが開催されます。

ご関心のある方は、詳細をご確認の上ご参加ください。

==

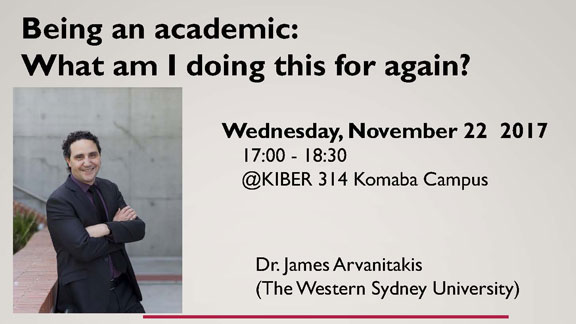

Being an academic: What am I doing this for again?

Professor James Arvanitakis has been awarded the Australian Prime Minister’s Australian University Teacher of the Year. He gained this prestigious recognition, through an impressive track record of implementing innovative and alternative teaching methods. His tutorials integrate open phone lines allowing students to text-in questions as well as flash mob dances to explain chaos theory.

In this workshop James, will discuss the need to innovate teaching, enhancing the quality of learning and teaching in Higher Education and how we can find the nexus between research, community engagement and teaching.

Date: Tuesday, Nov 22 2017, 17:00-18:30

Place: KIBER 314 Komaba Campus The University of Tokyo

Eligibility: All faculty, staff and students welcome!

Language: English

Admission: Free

Registration: Encouraged http://www.globalkomaba.c.u-tokyo.ac.jp/cypochi/form/sp/gkomaba000234.html but walk-in also welcome!

Inquiries: GFD committee gfd-tokyo@adm.c.u-tokyo.ac.jp

Event URL: http://www.gfd.c.u-tokyo.ac.jp/event/20171122-00001155.html

11月9日、10日は東大FFP第10期の4回目でした。今回のテーマは評価です。

今回の主たるトピックは下記のとおりです。

・評価の意義

・評価の方法・対象

・形成評価と総括的評価

・評価の信頼性・妥当性・効率性

・評価後の対応

・ルーブリック

今回「形成的評価」と「総括的評価」をこちらから説明せずに手元資料を理解して手元資料のグラフを互いに説明する、というワークと質疑応答、という形に変えてみました。最後に、全体でお一人に説明してもらうことで、知識の保証をしますが、やはり適切な資料を渡して「自分で理解して説明し合う」方が良いように思います。

東大FFPでは毎期この評価の回で、そのルーブリック作成演習を行います。ルーブリックは「知ってる」と「作れる」は全く別者です。実際に作成経験をすることで,ルーブリックの価値や限界をじぶんごととして考えてもらうことを大切にしています。

ルーブリックはゼロから作るのはとても大変です.これを軽減する一つの方法として,類似した目的のルーブリックをお手本としてそれを自分のものにカスタマイズするという方法が有効です。例えば、下記のようなサイトがあります。

AAC&U VALUE Rubric(英語)

アメリカの大学協会がvalue rubricというものを公開しています.これは,いわば多様な課題に用意されたルーブリックの雛形で、「これを利用してカスタマイズして使ってね」というものです。shopping cart経由になりますが無料でダウンロードできます。

また、ルーブリックはグループで作成します。そして、共有はできたものを自由に見て回る「ギャラリーウォーク」という方法を使いました。1人説明担当の人を残して、それ以外の人は自由に見て回ります。次回の授業では「ポスターツアー」という共有方法を体験してもらいますので、それらの方法の対比もしてもらいたいと考えています。

今回で、いわば「知識提供」の回はおしまいです。次回以降は復習と、それから模擬授業に入っていきます。早いものでもう折り返しです。

10月26日、27日は東大FFP10期の第3回目でした。今回のトピックは下記のとおりです。

まず、目的・目標について確認し、各自で修正を行いペアで互いにさらにブラッシュアップをはかります。続けて、Backward Designについて説明した後に、グラフィックシラバスの作成を通してコースデザインに取り組みます。

グラフィックシラバスは、いわば教えることの構造化です。なんとなくでも15回の授業は作れてしまいますが、その暗黙の構造を明確にすることで、より学生に伝わりやすく学びやすい配置、順序、そして、その構造化を伝えるために、グラフィックシラバスを作成してもらっています。

また、テキストシラバスの改善は、東大FFPのシラバスに、コメント機能を使って各項目のポイントを説明した資料を配布し、それと手持ちのシラバスを比較しながら「改善ポイント」をまず自分で見つけ、後にグループで、その観点を共有するというワークを行いました。共有では、観点をより多く得て、自分のシラバスをよりよいものにする、ということが目的になります。

東京大学フューチャーファカルティプログラム(東大FFP)とインタラクティブ・ティーチングが、東京大学・未来社会協創推進本部の登録プロジェクトに定められました。

未来社会協創推進本部登録プロジェクトとは、2015年に国連全加盟国により採択されたSDGs(Sustainable Development Goals;持続可能な開発目標)に基づき、東京大学の多様な活動を可視化・発信することにより、シナジーと社会的価値の創出に繋げるための仕組みです。

詳細につきましては、未来社会協創推進本部のwebサイトをご確認いただければ幸いです。

http://www.u-tokyo.ac.jp/adm/fsi/ja/sdgs_project127.html

10月19日、20日は東大FFPのDAY2でした。今回のトピックは下記のとおりです。

Deslauriers, L., Schelew, E., & Wieman, C. (2011). Improved learning in a large-enrollment physics class. science, 332(6031), 862-864.

授業評価の高い熟練の教員による一方向の授業と、経験の浅いポスドクによる双方向の授業について、授業後に学生の試験得点を比較すると、双方向授業のほうが圧倒的に点数が高かった、という結果が得られています。ここで用いられている「双方向」の方法がほぼPeer Instructionです。

このPeer Instructionは、ハーバード大学のエリック・マズール先生が開発した方法です。思考を伴う多肢選択問題を用意し、予め予習をしてきた学生が、この問題に取り組み、選んだ選択肢について周囲の数名で討議する、というものです。この討議では選択肢の選択理由を互いに披露し、相手の説得を試みます。詳しくは、下記を御覧ください。

https://dev2.utokyofd.com/it/summary/#section02

Peer Instructionのよいところは、討議のとき、それが正答でも誤答でも真剣にその問いについて議論をすることで、記憶にしっかり刻み込まれるな、ということです。「あ、間違ってた」となっても、もうきっとその問いで学ぶべき概念は忘れないでしょう。そのために重要なのは、仮に間違ってるかもしれなくても堂々と持論を話せるような環境を用意することです。それがなければ、間違い=恥ずかしい→だから話さない、となってしまいます。

Peer Instructionにかぎらず、「相手の意見をきき、自分の意見も伝え、議論する」場を安全にしておくことが、グループワークをする上で重要です。

開催報告記事は、こちら

お申込が定員を大きく上回りましたため、締め切らせていただきました。

多数のご応募に改めまして感謝申し上げます。

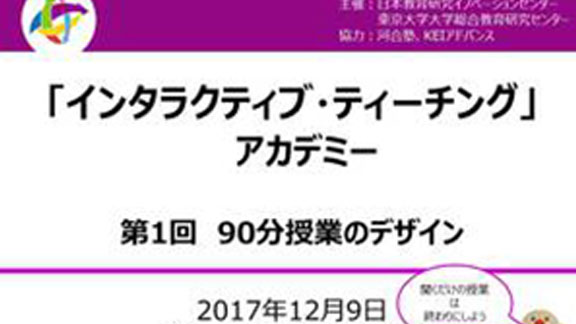

日本教育研究イノベーションセンターと東京大学大学総合教育研究センターでは、標題のワークショップを以下のとおり開催いたします。

2014年11月から2016年8月までgaccoにて開講され

また、動画の構成を忠実に再現しつつこれに加筆した書籍『

この度、

今回は、「90分授業のデザイン」について学びあう機会にできればと思っております。

是非、ご参加・周りの方へのお声掛けをよろしくお願いいたします。

詳細については、下記をご覧ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

「インタラクティブ・ティーチング」アカデミー

第1回 「90分授業のデザイン」

_____________________________

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

1.日時

平成29年12月9日(土)10時~16時30分(その後、18時まで任意参加の「メタ振り返り会」があります)

2.場所

東京大学 本郷キャンパス 工学部2号館92B

http://www.u-tokyo.ac.jp/campusmap/cam01_04_03_j.html (アクセスマップ)

3.対象

どなた様でも参加できます(定員20名)

4.参加費

10,000円(大学院生やPDは無料)

5.テキスト

栗田佳代子、日本教育研究イノベーションセンター編著『インタラクティブ・ティーチング ―アクティブ・ラーニングを促す授業づくり―』(河合出版、2017年)

6.事前学習

【全員】『インタラクティブ・ティーチング』第4章「90分授業のデザイン」を読み込む、

動画week4「90分のクラスをデザインしよう」を視聴する( https://dev2.utokyofd.com/it/apply/ より無料で視聴できます。またh

7.当日のプログラム

10:00~10:10 趣旨説明

10:10~10:30 事前学習の内容確認

10:30~12:30 クラスデザインシート改善演習

*クラスデザインシートの「サンプル」をグループで改善するワークを通して、よい授業の構成について学びあいます(適宜、休憩をとります)。

14:00~16:00 クラスデザインシート作成演習

*自身の授業のクラスデザインシートを作成し、グループワークで改善策を提案し合います(適宜、休憩をとります)。

16:00~16:30 まとめ

【任意参加】

17:00~18:00 メタ振り返り会

*本ワークショップ自体の設計について改善点を模索します。

8.講師

栗田佳代子(東京大学 大学総合教育研究センター准教授、『インタラクティブ・ティーチング』編者)

中村長史(東京大学 大学総合教育研究センター特任研究員、『インタラクティブ・ティーチング』第4章著者)

9.お申し込み

以下の申込フォームよりお申込ください。

定員になり次第、締め切らせていただきます(先着順)。

https://goo.gl/forms/0elFfIoecoLUO7eE2

主催:日本教育研究イノベーションセンター、東京大学大学総合教育研究センター

協力:河合塾、KEIアドバンス

以 上

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘

本件に関する問合せ先

interactivet<at>tree.ep.u-tokyo.ac.jp (担当:中村長史)までお問い合わせください。

<at>を@に替えて、件名を「IT20171209」として、ご送信いただければ幸いです

─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘─┘

10月5日, 6日に東京大学フューチャーファカルティプログラム(東大FFP)第10期が無事スタートしました!Aターム3,4時間目の2コマ続きで原則的に各週開催です。東大FFPは年間4回開講していますが、Aタームの2回はいずれも本郷キャンパス福武ホールで開催です。駒場開催は奇数期Sターム予定です。

毎度のことですが、初回「協調的学習環境」をつくることに重点をおきます。