本日、第1回ファカルティランチョンを開催いたしました。下部に配布資料があります。

簡単に開催概要と、次回の予告についてご報告します。

様々な研究科・部局などから、合計で9名の方々にご参加いただきました。

—

1) 本日のテーマ

本日のテーマは「モチベーション」でした。

「期待」「価値」「環境」に着目した学習に関する研究知見をご紹介、議論の導入にしました。

2) 参加者の「悩み」の共有

これに対して、参加者から学生のモチベーションに関する「悩み」として、次のようなものが挙がりました。

「授業や研究室のミーティングに学生が来ない」

「民間就職する学生が、研究に意欲を示さない」

「演習系講義でのモチベーションの引き出し方が難しい」

3) 参加者間のディスカッション

続いて参加者間で、まずはペアを作り、続いて全体で、ミニレクチャを活かした「悩み」の解決法を議論しました。

代表的には、次のような視点が挙がりました。

「授業を通じたゴールをどのように達成するか、スモールステップを作ることで、成功期待を高める」

「論文や研究で得られる『価値』がなにかを学生にはっきり示す」

4)参考文献

今回の話題提供の参考図書です。

・スーザン A. アンブローズ,マイケル W. ブリッジズ,ミケーレ ディピエトロ,マーシャ C. ロベット,マリー K. ノーマン, 栗田佳代子訳 (2014)『大学における「学びの場」づくり よりよいティーチングのための7つの原理』玉川大学出版部(Ambrose, S. A., Bridges, M. W., DiPietro, M., Lovett, M. C., & Norman, M. K. (2010). How learning works: Seven research-based principles for smart teaching. John Wiley & Sons.)

本日のモチベーションについて詳細に解説されている書籍です。

・栗田佳代子・日本教育研究イノベーションセンター編(2017)『インタラクティブ・ティーチング』河合出版

MOOC「インタラクティブ・ティーチング」の内容が書籍化されたものです。「学習の科学」のところでモチベーションについてふれています。次の動画もあわせて御覧ください。 (week3学習の科学) https://dev2.utokyofd.com/mooc/contents

—

好評につき、次回ファカルティ・ランチョンも開催を予定しています。

詳細は近日中に告知をいたしますが、現在のところ6/21(水)の12:10-13:00を予定しています。

テーマは引き続き「モチベーション」で、本日議論しきれなかった内容などを中心に、議論を深めていきます。

ぜひ参加をご検討ください。

配布資料

Global FD委員会 助教の笹山尚子先生から、シンポジウムのご案内が届きました。

ご関心のある方は、各自申し込んでください。

==============================

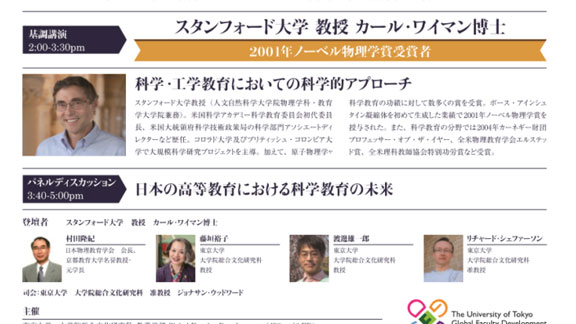

総合文化研究科・教養学部Global Faculty Development(GFD)主催のシンポジウム

「Getting to the Heart of Learning: Evidence-based Learning in Science Education」をご案内申し上げます。

GFDはPEAKをはじめとする、日本語以外(主に英語)で行われる授業のFDを中心に行うものです。

本シンポジウムでは、アメリカの高等教育における理系教育の権威であり、ノーベル物理学賞の受賞者でもあるCarl Wieman博士をお招きします。

またWieman博士の講演後には、総合文化研究科の理系教員に加え、

日本における物理教育の権威である京都教育大学名誉教授・元学長の村田隆紀先生にもご登壇頂き、パネルディスカッションを行います。

学内外のご関心のある教職員および学生の皆様にご参加頂ければ幸いです。

シンポジウムの詳細は以下の通りです。

日時:平成29年4月23日(日)午後2時〜5時

場所:東京大学 駒場キャンパス 数理科学研究科棟 大講義室

定員:240名(先着順)

参加費:無料

使用言語:英語(日英同時通訳あり)

参加登録:以下のリンクから事前登録をお願いいたします。

Global FD委員会 助教の笹山尚子先生から、シンポジウムのご案内が届きました。

ご関心のある方は、各自申し込んでください。

==============================

総合文化研究科・教養学部Global Faculty Development(GFD)主催のシンポジウム

「Getting to the Heart of Learning: Evidence-based Learning in Science Education」をご案内申し上げます。

GFDはPEAKをはじめとする、日本語以外(主に英語)で行われる授業のFDを中心に行うものです。

本シンポジウムでは、アメリカの高等教育における理系教育の権威であり、ノーベル物理学賞の受賞者でもあるCarl Wieman博士をお招きします。

またWieman博士の講演後には、総合文化研究科の理系教員に加え、

日本における物理教育の権威である京都教育大学名誉教授・元学長の村田隆紀先生にもご登壇頂き、パネルディスカッションを行います。

学内外のご関心のある教職員および学生の皆様にご参加頂ければ幸いです。

シンポジウムの詳細は以下の通りです。

日時:平成29年4月23日(日)午後2時〜5時

場所:東京大学 駒場キャンパス 数理科学研究科棟 大講義室

定員:240名(先着順)

参加費:無料

使用言語:英語(日英同時通訳あり)

参加登録:以下のリンクから事前登録をお願いいたします。