東大FFP 第18期も、インターネットを活用したリアルタイムの授業(Zoomによるオンライン授業)で開講し、42名(木曜・金曜クラス合計)の受講者と4名の他機関等からのオブザーバーでスタートいたしました。

東大FFPとして、第15期からオンライン授業へ全面的に移行するとともに、教育のオンライン化の先導者としての役割を担うべく、引き続き、知恵を出し合い、さまざまな工夫をこらしながら、東大FFPらしいオンライン授業を行ってまいります。

東大FFP 第18期も、インターネットを活用したリアルタイムの授業(Zoomによるオンライン授業)で開講し、42名(木曜・金曜クラス合計)の受講者と4名の他機関等からのオブザーバーでスタートいたしました。

東大FFPとして、第15期からオンライン授業へ全面的に移行するとともに、教育のオンライン化の先導者としての役割を担うべく、引き続き、知恵を出し合い、さまざまな工夫をこらしながら、東大FFPらしいオンライン授業を行ってまいります。

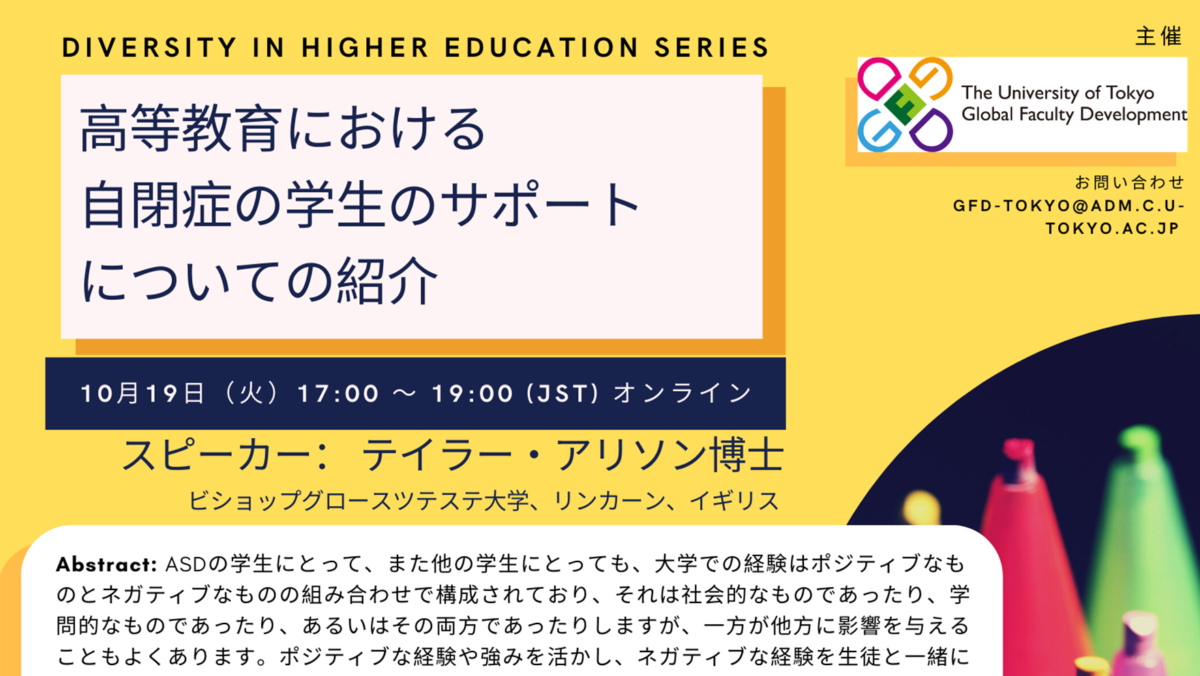

[:ja]東京大学駒場のグローバルFD部門の主催行事として、ビショップ・グロセテステ大学(英国)のアリソン・テイラー博士をゲストスピーカーとする講演会が、10月19日(火)夜に開催されます。

テーマは「高等教育における自閉症の学生のサポートについての紹介」。詳しい内容などはこちらをご覧ください。

10月19日開催「グローバルFD主催 講演会」の紹介 – 東京大学 大学総合教育研究センター

大学総合教育研究センターでは8月27日、東京大学フューチャーファカルティプログラム(東大FFP)の第17期修了者に対する履修証授与式を開催しました。

これを紹介する記事を本学学内誌「学内広報」1550号に掲載いただきました。東京大学 学内広報1550号 (u-tokyo.ac.jp)

集合写真(オンライン)も載っていますので、ぜひ11ページをご覧ください。第18期も今月、始まりました。

東京大学 大学総合教育研究センターが展開するオンライン講座 Coursera「インタラクティブ・ティーチング」では、オンラインライブイベントを開催しました。オンラインでの開催により、国内外問わずご職業やご専門など多種多様な計34名の参加者の方々にお集まりいただきました。今回のオンラインイベントは、MOOC講座のCoursera「インタラクティブ・ティーチング」の内容をもとに企画され、教育実践をされている方や教育に関心をお持ちの方を対象に開催されました。

イベントのスライドと講師の栗田先生(右上)

Coursera「インタラクティブ・ティーチング」は受講者のペースで進められる形ですが、今回リアルタイムのイベントを開催することによって、受講者の皆さんと共に学習の場を共有し、一人で出来ないことを経験することを目的としました。本イベントではCoursera「インタラクティブ・ティーチング」で体験できないようなインタラクティブな演習に焦点を当て、以下の三つを到達目標として掲げました。

●自己紹介の意義について説明できる

●自己紹介を実施する

●自己紹介の検討と評価作業を通して、自己紹介の内容や構成、デリバリー(伝え方)の観点を見つけられる

今回は、大学、高等学校、企業やフリーランスなどご所属も様々な計34名の参加者にお集まりいただきました。参加者のご専門・指導科目も文理を問わず多岐にわたり、国内だけでなく海外からご参加された方もいらっしゃいました。所属、分野、地域を超えて、実に多様な方々が集う学びの場となりました。

イベント終了後にメールにてアンケートを配布し、計18名の方々にご回答いただきました。イベント全体に関する満足度(5=大変満足、1=大変不満とした5段階評価)について、33%(6名)の方が最高評価の5、44%(8名)の方が次点の4と回答されました。さらに、本イベントへの参加が将来にとって役立つと思うか(5=大変そう思う、1=全くそう思わないとした5段階評価)を尋ねたところ、33%(6名)の方が最高評価の5、33%(6名)の方が4と回答されました。

また、最後の自由記述欄では以下のようなコメントを頂きました。(個人が特定されないよう、一部抜粋しています。)

「自分を客観視することができ、感謝しています。」

「今回検討した自己紹介を早速、自分の勤務先の生徒に行いました。たかが自己紹介と侮らず、事前に用意しているのとしていないのでは大きな違いがあると感じました。」

「色々なバックボーンの方としかもオンラインで安心して話せるのは、3Kの精神を栗田先生がはじめにしっかり話して下さるからだ、と改めて感じました。また、オンラインで学ぶ立場を体験することを通じて、事前、当日、事後と一連の流れをどうデザインするかという視点が重要だと気づきました。ちょうど、分散登校やオンライン授業が行われ始めた時期で、学んだことをすぐに生かせた点もありがたかったです。」

「Courseraのオンライン配信のものも面白かったですが、今回のものも楽しく取り組めました。校務等との関係もありますが、タイミングが合えばまた参加したいのでよろしくお願いします。」

学ばれたことを早速実践されているとのご報告もあり、スタッフ一同嬉しく思っております。また、今回のイベントの改善点や、今後扱ってほしいトピックなどについても多数コメントをいただきました。皆様からのご意見をもとに、今後のイベント開発に取り組んでまいります。ご意見・ご感想をお寄せいただきました皆様に感謝申し上げます。

今回はCoursera「インタラクティブ・ティーチング」初のオンラインイベントでしたが、イベント後のアンケートでは多くの方にご好評いただき大変嬉しく思っております。一方で、様々な課題も挙がったため、一つ一つ検討し次回以降のイベントの企画・運営に活かしていく所存です。今後も不定期でこのようなイベントを開催していく他、英語版の開発も視野に入れておりますので、是非今後とも多くの方にご参加いただけますことを願っております。詳細が決まり次第、お知らせいたします。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

Coursera「インタラクティブ・ティーチング」https://www.coursera.org/learn/interactive-teaching

東大OCW「大学教育開発論」(東京大学フューチャーファカルティプログラム)https://ocw.u-tokyo.ac.jp/course_11441/

河上愛梨(「インタラクティブ・ティーチング」担当・学術専門職員)

※第18期東大FFPにつきましては、新型コロナウィルス感染症対策を踏まえ、木曜・金曜クラスとも、リアルタイムのオンラインの開催となります。

教育力を向上させたい大学院生、ポストドクター、若手教職員のみなさまへ!

「東京大学フューチャーファカルティプログラム(東大FFP)大学教育開発論」

本エントリー受付中!

大学教員には、研究力だけでなく、教育力も求められます。

東大FFPは、あなたの教育力を向上させる、実践的な学びの場をご用意しています。

★体系的に「教え方」を学べる!

★専門領域を超えたネットワークを作れる!

★修了者には履歴書に書ける公式の履修証を発行!

★大学院生は単位修得もできる!

【応募資格】

東京大学在籍の大学院生、ポストドクター、若手教職員

【日時と場所】

2021年度Aセメスター<A1+A2ターム>

・木曜クラス(定員25名)3, 4限(予定)

・金曜クラス(定員25名)3, 4限(予定)

いずれもリアルタイムのオンライン開催

全8回(原則、隔週実施)

【詳細および応募方法】

下記のURLからアクセスしてください。

(応募者多数の場合には、フォームにご記入いただいた内容をもとに選考を行います。)

【募集締め切り】

2021年10月3日(日)23時59分

ご質問等がございましたら、遠慮なくご連絡ください。

みなさまのエントリーを、お待ちしております!

大学総合教育研究センター

教授・副センター長 栗田佳代子

utokyo_fd@he.u-tokyo.ac.jp

2021年8月27日(金)、Zoomによるオンライン開催で東京大学フューチャーファカルティプログラム(東大FFP)第17期履修証授与式を行いました。

第17期は57名が修了し、本学大学総合教育研究センターの 浅見 泰司 センター長よりご祝辞をいただくとともに、履修証が授与されました。

過去の修了者の方にもゲストスピーカーとしてご登壇いただき、修了生の様々な活動やアラムナイネットの紹介を行って頂きました。

東大FFPはこれまでに学内全研究科・計810名の修了者を輩出しております。

来期(第18期)の開講は2021年10月を予定しており、現在以下のページでエントリーを受付中です。

→ https://dev2.utokyofd.com/ffp/apply/

東京大学 大学総合教育研究センターが展開するオンライン講座 Coursera「インタラクティブ・ティーチング」では8月28日(土)午後、オンラインライブイベントを開催いたします。

リアルタイムで開催される今回のオンラインイベントでは、受講者の皆さんと共に学習の場を共有し、一人で出来ないことを経験することを目的としています。

詳しくはこちらをご覧ください。【8月28日開催】Coursera「インタラクティブ・ティーチング」オンラインライブイベントのお知らせ

「高校関係者と議論している”評価”の話に偏っちゃって、今回も字数がまた多いぞ(汗)」の巻

ほぼ隔週の東大FFPの様子をお伝えする「なべたん日記」ですが、DAY2までは順調かに見えましけれど、極めて個人的な事情からまたしても失速し、大幅に遅れてしまいました(汗)。しかし、ここから挽回を図ろうと、目論んでおります。では早速♪

今回のDAY3(実施は5月6日・7日のGW明けでした・汗)_評価の「目的」と「到達目標」、そして「授業の流れ」は、次の通りです。

全体の構成として、DAY1・DAY2に比べ、受講者が活動する時間(ワーク)の割合が大きくなっています。

DAY2_クラスデザインの「アクティブラーニングの意義」にもあったように、学んでほしい大切なことは、やはりインプットだけでなく、必ずアウトプットする=実際にやってみることです。今回の目標から見れば「評価とは何か」を理解し、評価活動において重要なツールである「ルーブリック」の作成と利用を通して理解することですね。また、次のDAY4_コースデザインでも紹介されますが、授業者が意図して設置した学習者への支援=「足場」を、少しずつ外し、学習者に委ねる時間を増やしていきます。

前にもお伝えしましたが、この授業を受けること自体が、この授業で学ぶ知識の体験の場でもあります。

最近、私の周りでは「評価」が話題になっています。

私がずっと在籍していた高校の教育現場では、来年度から新しい学習指導要領(PDF)が実施されます。学習指導要領の改訂は10年毎にありますが、今回は、教育のあり方が大きく変わるよ、と中教審「論点整理」(PDF)などで示されてきました。それとともに「評価」のあり方も見直されていますので、高校現場の先生とさまざまな議論をしています。そこで話題になったことが、今回のDAY3で解説されている「評価の意義」でした。

東大FFPの授業では、次の3者の観点で「評価の意義」が示されています。

高校現場の先生の手元には、新しい学習指導要領の実施に伴って、学習評価の在り方ハンドブック・高等学校編(文部科学省・国立教育政策研究所)が配布されていますが、その中には、次の文が明記されています。

「生徒にどういった力が身に付いたか、という学習の成果を的確に捉え、教師が指導の改善を図るとともに,生徒自身が自らの学習を振り返って次の学習に向かうことができるようにする」

この文の「捉える」「図る」「できるようにする」の主語は、教員ですので、まずは「授業者にとっての評価の意義」と重ねてみましょう。

評価の意義③「学生の理解度の把握と支援」

・(教員は)生徒に…力が身に付いたか、という学習の成果を的確に捉える。(理解度の把握)

・(教員は)生徒自身が…次の学習に向かうことができるようにする。(支援)

評価の意義④「授業の改善」

・学習の成果を的確に捉え、教師が指導の改善を図る。

次にこの文の中から、学習者を主語とする部分を書き出すと、

・生徒自身が自らの学習を振り返る

・(生徒自身が)次の学習に向かう

となります。これを実現するためには、

評価の意義①「到達度の把握」

・何がどれくらいできたか/できなかったかを、学習者自身が把握できる

評価の意義②「学びの支援」

・到達度を把握した上で、次の学びをどう改善していくかを、学習者自身が見出すことできる

このように、学習者にとって意義のある評価であることが必要になります。

ハンドブックに示された「評価」のあり方を高校現場で目指すならば、今回のDAY3で示された「評価の意義」について、学習者と授業者の両面から捉えておくことは、評価のもつ「成績をつけただけではない価値」として大切なことですね。(組織としての評価の意義⑤、⑥も、高校現場で議論になるところですので、これはまたどこかでぜひ)

さて、高校教育から東大FFPの授業の流れに戻すと、「評価の意義」は、DAY2で学んだ「ADDIEモデル」にもつながります。

このモデルの5番目はEvaluation「評価」でした。この評価は、授業者にとって、毎回の授業や単元、1シーズンの科目など、さまざまなスパンでの「授業改善のための評価」になっています。一連のさまざまな活動(Analysis・Design・Development・Implementation)の流れが終わった段階で、ADDIの各活動についても見直しますが、それは同時に、次の活動サイクルへとつながる ”Close the Loop ! “、つまりスタートとしての位置付け「評価はゴールではなくスタート」ですね。ちなみに、Iに至る”A-D-D”のでも、逐次振り返り、行き来しながら見直していきながら、進んでいくものでもありますが、それは次の「形成的評価」にもつながる話でしたね。

「評価といわれたら、この2つが同時に頭に浮かぶといいですね」と栗田先生。ではこの2つはどこが違うのでしょうか。まさに目標の2つ目、「対比できる」ですね。

ここで、栗田先生が強調していたのは、「注意すべきは、この2つの要素を組み合わせて実際の評価は行われていくものであり、最も大事なことは、学習者の学びが円滑に進むために、どのようにこの2つの評価を組み合わせていくかを、授業者は常に考えていく必要がある」ということでした。

私自身は以前、成績判定は総括的評価、授業でのフィードバックは形成的評価と、違うものとして明確に区別し、この2つを排他的なものにとらえていました。しかし、栗田先生は「どちらか、というものではなく、形成的側面をもった総括的評価もあるし、その逆もありますよね」と。

確かに到達度を測り、それに基づいた合否判定や評定があったとしても、何が足りていて足りていないかを明確にすることで、次の学びへの改善につながっていくものを提供できる場面はありますね。二項対立的に捉えてしまうのではなく、「何を目的として評価をするのか」という視点で、この2つの評価の考え方でとらえていけるようにしたいですね。当然、この2つの評価のとらえかたも、授業者が主語であるだけでなく、学習者も主語になりますね。

さて、「評価」そのものをどうとらえるか、というところから、今度は具体的な実施という点で話を進めると、この問いは不可避ですが、実はここも高校現場の先生とは話題になりました。

東大FFPでは「知識・理解、思考・判断」「技能・表現」「関心・意欲・態度」という評価の対象が示されました。これは初中等教育では、従来の学習指導要領でも示された観点別評価とほぼ一致します。これらの大元はどこにあったかというと、DAY2で示された「ブルームの教育目標分類」、つまり知識(認知的領域)・スキル(精神運動的領域)・態度(情意的領域)になります。

新しい学習指導要領では、この「何を評価するのか」という評価の観点も変化しており(その背景は、最初にお示しした論点整理をご参照ください)、「知識・技能」「思考・判断・表現」「主体的に学習に取り組む態度」となっています。特に、「主体的に学習に取り組む態度」については、DAY2で示された「フィンクの意義ある学習分類」と重なる部分が多いですね。英語の方が、意図は伝わりやすいと思いましたので、以下のような形でご紹介します。

小学校・中学校で「総合的な学習の時間」、高校では「総合的な探究の時間」が設置されていますが、新しい学習指導要領を精読すると、この「時間」のあり方については、学校の教育目標と結びつくことが強く明示されており、従来の教科科目の学習とは違った位置付けになっていると読めます。そして、この「時間」で目指すものが、この「意義ある学習分類」にかなり含まれていることにも注目しておきましょう。

さて、授業などの具体的な実践になると、ここに示された「評価の観点」という大枠とともに、具体的な「到達目標」が示されることが必要です。

授業者だけが評価者だったとしても、授業では「何を具体的な到達目標」として学習者は取り組み、「具体的に何が評価対象となるのか」を明らかにしておくことは、授業設計の段階(ADDIEモデルのDesign)で明確にしておくべきものです。ましてや、学習者自身も評価者ですので、授業者は、「具体的な到達目標」とともに「具体的な評価対象(そして評価方法)」も、学習者に明確に伝える必要があります。これらは次回のDAY4_シラバス・コースデザインにおいて、話題になりますが、初中等教育でも「目標と評価の一体化」という表現で、求められていたことですね。DAY2でも、「到達目標」について丁寧な説明とワークがあり、「到達目標は、観察可能な=アウトプットを表現する動詞で示し、評価項目になる」とされていました。

【関連して…】最近読んだ「14歳からの生物学 Your Biology(松田良一・岡本哲治 監訳、白水社)」という、オランダの13〜14歳向けの教科書では、各章(Unit)の最後に「まとめ」として「目標」が、その後に「テスト」が示されています。元生物教員として教科書の内容自体にも興味はありますが、「評価」という視点で、教科書に明確な「目標」と「知識の理解」を測るものがセットで示されていることに、強い関心を抱きました。

さらに具体的な授業を進めるにあたっては、「練習とフィードバックのサイクル;到達目標を定めた”練習”(知識を投入する活動)と、的を絞ったフィードバック(”練習”の結果に対して与えられる、次の行動の指針となる情報)を組み合わせることで、学習の質を高めることができる」が有効である、という紹介が栗田先生からありましたが、これについては、How Learning Works;大学における「学びの場」づくり〜よりよいティーチングのための7つの原理(玉川大学出版部)(の第5章)に詳しく述べられているという紹介だけでしたが、現場としては大事なところだと、その部分を読んで実感しています。

評価方法は「到達目標」と表裏一体であり、設定した「到達目標」に適した評価方法を採ることが求められます。

今回のDYA3では、以下で示す「評価方法を評価するワーク」と「ルーブリックを作るワーク」に的を絞り、具体的な評価方法の紹介は省かれています。ご興味のある方は、ぜひ、「学習評価ハンドブック アクティブラーニングを促す50の技法」東京大学出版会(2020) をお薦めします。先程の「意義ある学習分類」に基づいて、さまざまな評価方法が紹介されている一冊ですので、「総合的な学習の時間/探究の時間」が学校の教育活動の幹に位置付けられていく中で、活用度の高い一冊だと思います。ルーブリックの実例も多数紹介されています。

話を戻して「評価方法を評価するワーク(評価のコンサルテーション)」について。

これは、「…な授業で、…な課題を出し、…のように評価をしているのですが、…な心配事があります」という”相談”(…は具体的に示されています)に対して、レクチャーの部分で学んだ、評価の方法、評価者、評価の評価(下記参照)の観点から考え、GoogleFormに自分の考えを記入してもらうワークになっています。

この3つのうちのいずれかに問題がある場合は、その改善案も提示するように求めています。

一定時間、受講者のみなさんがGoogleFormへ記入したら、集約されたサイトを全員で共有します。評価方法を変えることで、信頼性や妥当性、そして効率性を変えることができるといった、比較的明瞭な”相談”に取り組むワークなので、みなさん的確に回答されていました。

その中での栗田先生の一言、

「他者へのアドバイスはみなさんできるんですけど、いざ自分の授業になると、そのあたりがふっとぶ人(笑)は結構多いので、この基礎知識が雑学でなく、使えるようにしていただければと思います」

は、元高校教員の私には相当刺さりました(汗)

「評価」に関する説明とワークで、3時間半の授業の1時間15分を使い、休憩・ストレッチをはさんで、残りの2時間がこのワークになります。かなりの時間をとりますが、栗田先生曰く「知っていることと作ることは、大違い」ですので、できるだけ作成に時間をとる、ということもあり、ルーブリックの基礎的なことは、動画視聴による事前学習となっています(反転学習ですね)。

とはいえ、高校現場でも「探究の時間」などを通して、ルーブリックの作成が話題になったり、実際に求められたりすることも増えていますので、そのようなことを踏まえて、大事だと思ったことをお伝えしようと思います。

ルーブリックとは「ある課題をいくつかの”構成要素”(評価観点)にわけ、その”要素ごと”に”評価基準”を満たすレベルについて詳細に説明したもの」です。栗田先生は「ここにルーブリックの価値が示されている」と述べられ、次の言葉を紹介されました。この言葉自体は、ルーブリックを用いる最初のステップについて記述したものです。

ルーブリックは学習者のためのものでもありますが、第一に、授業者自身が、どのような前提や信念をもって、この課題に取り組むことを学習者に求めたのか、何を評価しようとしているのか、といったことを、ルーブリックの作成を通して「言語化(表出)する」ことで、自らに対して問い返す、そこにルーブリックの価値がある、ということでした。

ルーブリックが対応しない評価方法は、正誤が明らかな多肢選択回答問題だけであって、他のものには全て対応するし、評価の評価としては、信頼性・妥当性・効率性の全てを向上しうるものになっています。

ルーブリックの一般的な使い方は、次の流れになります。

ルーブリックの作成に学習者が参加することも可能(ルーブリック作成自体が学びになりますね)、学習者同士の相互評価も可能(ルーブリックを通した評価活動による学習内容の理解の深化)になります。

授業者が自分の評価尺度としてルーブリックを隠し持つというのではなく、学習者に提示し、ある意味、学習活動の中でルーブリックの利用に、学習者をしっかりと巻き込んでいくことことで、さまざまな可能性が広がると感じました。当然、その前提として、授業者と学習者、学習者どうしの関係(学びの場)づくりは大切になりますね。

そのこととも関係しますが、ルーブリック自体は、学習活動の過程で利用すれば、学習の状況を示す文言が返されることにもなるので、形成的評価の側面を強くもつものになりますし、これで最終的な到達度を測ることになれば、「総括的評価」の計測方法として利用することもできます。ここでも「形成的評価」と「総括的評価」という両面でとらえておくことは大事ですね。

ルーブリックについてとらえておくべきことが伝えられた後、作成の手順を確かめながら、ルーブリックを作成することになります。作成の手順についてはOCWの授業資料(PDF)などをご参照ください。

ここもただ作るのではなく、次のような構成でワークが進められます。

このような過程を通して、単にルーブリックを作るだけでなく、実際に使う、それもルーブリックのない評価活動と対比することができ、ルーブリックのメリットやデメリットなどを考える材料(経験)を効果的に得ることができます。

そして最後に、メリットとデメリットについて、グループで協議し、それをGoogleFormへ書き出すことで共有します。この際も「学習者にとって」「授業者にとって」という「評価の意義」における立場の双方についての視点で検討し、言語化していきます。このことを通して、評価活動の主語が授業者と学習者、双方であることを再び確認していくことができますね。

以上、またまた長くなってしまいましたが、前・後編に分けずに今回は1つでお送りしました。

授業の最後には、いつもの「授業のデザイン」というスライドで、今回の授業を構成する中で、授業づくりの工夫を紹介します。今回は次の4つでした。

この授業に学習者として参加すること自体が、授業者としての学びを得る場でもありますので、この1枚のスライドの持つ意味は大きいなと思っています。

ということで、次回DAY4は「コースデザイン(シラバス)」です。

(ちなみに、実際の授業はもうDAY7「模擬授業のブラッシュアップ(二回目の模擬授業)」が終了しています・汗)

ではまた。

毎回紹介していますが、東大FFPについては、次のリンク先に解説や2020年度開講の授業等が紹介されていますので、ぜひご参照ください♪

(公式)東大FFPサイト

東大OCW 大学教育開発論(東大FFP2020年度) インタラクティブ・ティーチング(動画サイト)

大学総合教育研究センター

研究支援員 鍋田修身

昨年10月29日に開催した2020年度「東大院生・若手教員によるミニレクチャプログラム 第15回」を、東大TVで公開しました。

東大院生・若手教員によるミニレクチャプログラム 第15回 | UTokyo TV (todai.tv)

詳しくはこちらをご覧ください。2020年度「東大院生によるミニレクチャプログラム 第15回」を公開